Fakten zum Projekt

Wie leistungsfähig ist der neue Stuttgarter Durchgangsbahnhof? Sind die Tunnel sicher?

Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen rund um Stuttgart 21 und die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm.

Das Bahnprojekt: Zahlen und Fakten

Das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm umfasst zwei Teilprojekte: Stuttgart 21 und die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm.

Insgesamt entstehen rund 120 Kilometer neue Schienenwege.

STUTTGART 21

Das Projekt Stuttgart 21 ist weit mehr als der viel beachtete Umbau des Hauptbahnhofs. Der gesamte Bahnknoten Stuttgart wird neu geordnet. Dabei wird das Schienennetz ausgebaut: Es entstehen rund 57 Kilometer Strecke für den Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr, davon verlaufen rund 30 Kilometer in Tunneln. Außerdem werden im Rahmen des Projekts vier Bahnhöfe gebaut:

- Der Hauptbahnhof als Durchgangsbahnhof

- Der Bahnhof am Flughafen Stuttgart

- Die S-Bahn-Station Mittnachtstraße

- Der Abstellbahnhof in Untertürkheim

Als Ergänzung von Stuttgart 21 wurde zudem der Bahnhof Stuttgart-Vaihingen zu einem Halt für Regionalbahnen ausgebaut.

Der künftige Stuttgarter Hauptbahnhof ist das Herzstück des Projekts. Aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Dieser liegt quer zu den heutigen Gleisen in etwa elf Metern Tiefe. Die Station umfasst acht Bahnsteiggleise an vier Mittelbahnsteigen. Ein überwiegend unterirdischer Schienenring bindet den neuen Bahnhof an das bestehende Netz an. Wenn der neue Bahnhof fertiggestellt ist, werden die oberirdischen Gleise entfernt. Auf der freiwerdenden Fläche entsteht ein neuer Stadtteil: Stuttgart Rosenstein.

SCHNELLFAHRSTRECKE WENDLINGEN–ULM

Die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm ist rund 60 Kilometer lang. Sie ermöglicht einen schnellen und komfortablen Weg über die Schwäbische Alb. Über die Hälfte der Strecke verläuft in den insgesamt elf Tunneln. Große Teile der oberirdischen Strecke verlaufen direkt neben der Autobahn A8. Durch die Bündelung beider Trassen verbraucht das Projekt weniger Landschaft.

Im Filstal bei Mühlhausen ist mit rund 85 Metern Höhe eine der höchsten Eisenbahnbrücken in Deutschland entstanden. Insgesamt sind 37 Brücken Teil der Schnellfahrstrecke.

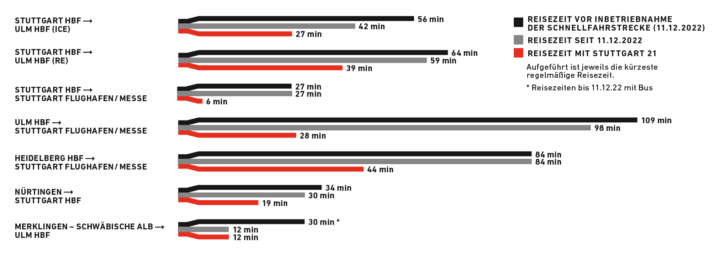

Auf der alten Strecke über die Schwäbische Alb müssen die Züge teilweise auf Tempo 70 abbremsen. Auf der neuen Strecke fahren sie dagegen mit bis zu 250 Stundenkilometern. Die Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm ist am 11.12.2022 in Betrieb gegangen. Im Fernverkehr ist die Reisezeit zwischen Stuttgart und Ulm über die Schnellfahrstrecke rund eine Viertelstunde kürzer als über die Filstalstrecke. Davon profitieren beispielsweise auch Reisende zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern. Gleichzeitig wächst das tägliche Angebot im Fernverkehr zwischen den beiden Landeshauptstädten Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten. Im Regionalverkehr gibt es dank der Schnellfahrstrecke viele neue, attraktive Angebote: So wird mit dem neuen Bahnhof Merklingen – Schwäbische Alb eine ganze Region für die Schiene erschlossen.

Die Schnellfahrstrecke entlastet zudem die Filstalbahn. Dort konnte das MEX-Angebot verbessert werden. Wenn Stuttgart 21 in Betrieb geht, kann die Schnellfahrstrecke ihr Potential voll entfalten: Die Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Ulm wird dann im Fernverkehr nur noch 27 Minuten betragen.

DER NEUE BAHNHOF: Komfortabel, sicher und leistungsfähig

Der künftige Stuttgarter Hauptbahnhof ist das Herzstück des Projekts. Aus dem Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Dieser liegt quer zu den heutigen Gleisen in etwa elf Metern Tiefe. Er hat acht Gleise an vier Mittelbahnsteigen.

KURZE WEGE

Der Weg für die Reisenden zu ihren Zügen wird komfortabler. Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof ist aus allen Himmelsrichtungen auf kurzen und barrierefreien Wegen erreichbar. Reisende gelangen ebenerdig oder über Aufzüge zu einem der drei Verteilerstege, die über den Bahnsteigen liegen. Zu jedem Bahnsteig führen drei Aufzüge, fünf Treppen und sieben Rolltreppen. Durch die Stege wird der Wechsel der Bahnsteige kürzer. Der Wechsel von Bahnsteig 1 zu Bahnsteig 8 beträgt maximal 200 Meter. Jeder Bahnsteig verfügt zudem über einen direkten Zugang zur S-Bahn. Der kürzeste Weg von Bahnsteig 1 beträgt gerade mal 50 Meter zur S-Bahn-Station Hauptbahnhof tief.

Visualisierung: plan b Agentur

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der neue Bahnhof ist so leistungsfähig, dass er die politisch vorgegebene Verdopplung der Fahrgastzahlen im Vergleich zu 2010 schafft. Hier geht es um Minuten: Der geplante Deutschlandtakt kann nur mit den schnellen Ein- und Ausfahrten in den neuen Bahnhof erreicht werden. Mit dem Pilotprojekt ‚Digitaler Knoten Stuttgart‘ werden erstmals alle Züge inklusive der S-Bahn digital gesteuert. Das ist einmalig für Deutschland und soll Vorbildfunktion haben. Es bringt noch mehr Leistung auf die Schiene und hilft Verspätungen abzubauen.

Im neuen Stuttgarter Hauptbahnhof kann im Hochleistungsbetrieb auf jedem der acht Bahnsteiggleise alle fünf Minuten ein Zug fahren. Auf jedem der acht anschließenden Gleise ist eine mittlere Zugfolge von zwei Minuten möglich. Das entspricht rund 100 Zügen pro Stunde im Hauptbahnhof. Das sind mehr als doppelt so viele, wie heute zur Spitzenstunde im überlasteten Kopfbahnhof ankommen.

BRANDSCHUTZ

Das Brandschutzkonzept für den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof entwickelte die Deutsche Bahn zusammen mit den Experten der Stuttgarter Feuerwehr. Es wurde umfassend geprüft und genehmigt. Auf Basis der genehmigten Pläne werden jeweils an den Enden der vier Bahnsteige neue Fluchttreppen errichtet. Alle Evakuierungsmaßnahmen sowie die Planungen sind mit dem Dachverband Integratives Planen und Bauen e.V. (DIPB) abgestimmt.

BARRIEREFREIHEIT

Der künftige Hauptbahnhof ist aus allen Himmelsrichtungen auf barrierefreien Wegen erreichbar. Ebenerdig gelangen Reisende von der Königstraße, der Großen Schalterhalle oder auch aus dem Schlossgarten auf die Verteilerstege. Das sind Fußgängerbrücken, die die vier Bahnsteige miteinander verbinden. Zu jedem Bahnsteig führen drei Aufzüge. Der neue Bahnhof ist in besonderem Maße auf die Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen und Orientierungsschwierigkeiten ausgerichtet. Die Deutsche Bahn hat ihre Pläne mit Fachverbänden besprochen und bindet diese in die Umsetzung ein.

LÄNGSNEIGUNG

Der künftige Hauptbahnhof hat im Bahnsteigbereich ein Längsgefälle von 13,1 bis 15,1 Promille. 15 Promille sind auf einen Meter gerechnet nicht mehr als 1,5 cm Höhenunterschied. Dieser wird kompensiert durch ein Quergefälle der Bahnsteige zur Mitte hin in Höhe von 2 Prozent. Kinderwägen und Koffer rollen somit nicht weg, für Reisende besteht keine Gefahr. Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Bahnsteigneigung geprüft und als sicher eingestuft. Die Ende der 70er Jahre gebaute Stuttgarter S-Bahn-Haltestelle Feuersee hat mit 20 Promille eine größere Längsneigung als der neue Bahnhof. Sie wird seit 40 Jahren unfallfrei betrieben.

ARCHITEKTUR

Das bestehende Bahnhofsgebäude wurde in den Jahren 1914 bis 1928 gebaut und ist nach seinem Architekten Paul Bonatz benannt. Der „Bonatzbau“ bleibt mit der großen Halle als Empfangsgebäude und dem Turm erhalten.

Christoph Ingenhoven ist der Architekt des neuen Hauptbahnhofs. Sein Entwurf integriert den „Bonatzbau“ in die moderne Architektur. Das Markenzeichen des neuen Bahnhofs sind 28 Kelchstützen. Diese bilden eine einzigartige, in dieser Form noch nie hergestellte Schalenkonstruktion aus Beton. Sie formen miteinander verbunden das Dach der Bahnsteighalle. Für jede Kelchstütze werden über 1.000 Quadratmeter Fläche geschalt. In einem kompletten Kelch befinden sich 350 Tonnen Bewehrungsstahl. Diese verteilen sich auf mindestens 22.000 einzeln vermessene Stahlstreben.

ÖKOLOGIE

Die Kelchstützen haben neben der tragenden Funktion noch eine zweite: Auf 27 von ihnen sitzen rund 200 m² große Lichtaugen, durch die Tageslicht auf die Bahnsteige fällt. Das macht künstliches Licht tagsüber weitgehend überflüssig und spart Energie ein. Das ganze Jahr über herrschen angenehme Temperaturen in der Bahnsteighalle. Einfahrende Züge und die durchströmende kühlende Tunnelluft sorgen für den nötigen Luftaustausch. Das Erdreich um die Bahnsteighalle gibt Wärme und Kälte nur langsam ab und wirkt isolierend.

Die Züge: Schnell und digital

Wie profitieren die Reisenden vom Bahnprojekt Stuttgart–Ulm?

SCHNELLE, DIREKTE VERBINDUNGEN

Dank dem Bahnprojekt Stuttgart–Ulm können Fahrgäste schneller reisen und müssen seltener umsteigen.

Europas Metropolen rücken zusammen

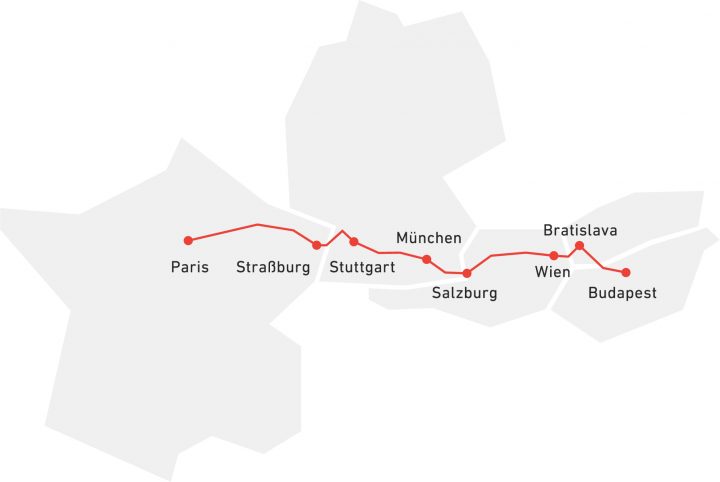

Die neue Achse Stuttgart–Ulm ist Teil der „Magistrale für Europa“. Der Name steht für ein Netz aus Schienen, auf dem Züge mit hoher Geschwindigkeit fahren. Es verbindet in fünf Staaten Europas Regionen und große Städte. 34 Millionen Bewohner und 16 Millionen Beschäftigte leben dort. Das Projekt geht auf eine Initiative der Europäischen Union (EU) zurück.

Stuttgart und Ulm liegen zentral an dieser bedeutenden Trasse. Sie verknüpft entlang einer Strecke von 1.500 Kilometern Paris, Straßburg, München und Wien mit Bratislava und Budapest. Die Strecke ist die zentrale West-Ost-Verbindung im europäischen Eisenbahnnetz. Ihr Ausbau ist ein Beitrag zur wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Annäherung von West- und Osteuropa.

Baden-Württemberg: Der öffentliche Nahverkehr profitiert

Das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm macht den Schienenverkehr in Baden-Württemberg insgesamt besser: Nur mit dem Bahnprojekt ist die Umsetzung des Deutschlandtakts möglich. Hierbei geht es um Minuten bei der Reisezeit. Die großen Zentren in Baden-Württemberg sollen nur etwas weniger als 30 Minuten Fahrtzeit auseinander liegen. Mit der neuen Infrastruktur werden viele Verbindungen schneller und direkter. Acht von insgesamt elf Millionen Einwohnern haben Vorteile aus dem Bahnprojekt. Zum Beispiel, weil sie in Landkreisen leben, die von neuen, durchgebundenen Linien im Regionalverkehr erschlossen werden. Durch das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm können auch mehr Züge fahren. Fahrtzeiten verkürzen sich und neue direkte Verbindungen entstehen. Die Möglichkeiten zum Umsteigen werden besser durch die Abstimmung von Fern- und Regionalzuglinien aufeinander.

Regionen rücken dank schneller Verbindungen näher zusammen. Wohnen in Ulm und Arbeiten in Stuttgart wird künftig problemlos möglich. Dies gilt ebenso für andere Regionen im Land. Auch Unternehmen profitieren: Wenn sie schnell und gut zu erreichen sind, gewinnen sie einfacher Fachkräfte.

Region Stuttgart: Schneller und besser reisen

Aus dem heutigen Kopfbahnhof wird ein Durchgangsbahnhof. Die Züge müssen dann beim Ausfahren nicht mehr die Fahrtrichtung ändern, sondern fahren einfach weiter. So können Verkehrslinien miteinander verknüpft werden, die heute im Hauptbahnhof enden. Wo Fahrgäste heute noch umsteigen müssen, können sie künftig einfach sitzen bleiben. Das spart nicht nur Zeit, sondern macht das Reisen mit der Bahn auch angenehmer. Viele Städte werden durch das Bahnprojekt schneller erreichbar. Das stärkt die Wirtschaft und bringt mehr Lebensqualität.

DEUTSCHLANDTAKT

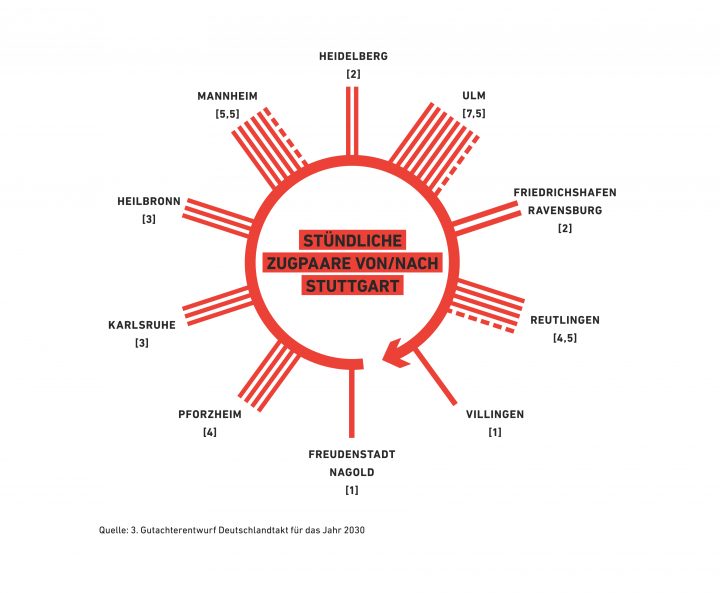

Ab 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit der Bahn fahren wie 2010. Ein Schritt dahin ist ein abgestimmter Fahrplan für das gesamte Land, der „Deutschlandtakt“.

An Bahnhöfen mit wichtiger Knotenfunktion verkehren viele Züge verschiedener Linien. Züge treffen zu regelmäßigen Zeiten ein. Ein solcher Fahrplan lässt sich leicht merken. Ein Halbstundentakt im Fernverkehr ist zum Beispiel auf der wichtigen Linie Mannheim–Stuttgart–Ulm vorgesehen.

Das Ziel des Deutschlandtakts ist es, den Fern- und den Regionalverkehr gut aufeinander abzustimmen. Weil das für ganz Deutschland gilt, reicht es weit über die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 hinaus. Der geplante Deutschlandtakt setzt aber Stuttgart 21 voraus. Der aktuelle Entwurf des Deutschlandtakts sieht für den künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof dabei mehr Züge denn je vor: ein Grundangebot von insgesamt 33 Fern- und Regionalzügen pro Stunde. Das sind ein Drittel mehr als im Dezember 2021 (25 Züge pro Stunde). Das wäre ohne Stuttgart 21 nicht möglich.

Der neue Bahnknoten schafft die Voraussetzungen für die politisch angestrebte Verdoppelung der Fahrgastzahlen.

DIGITALISIERUNG

DSD – Digitale Schiene Deutschland

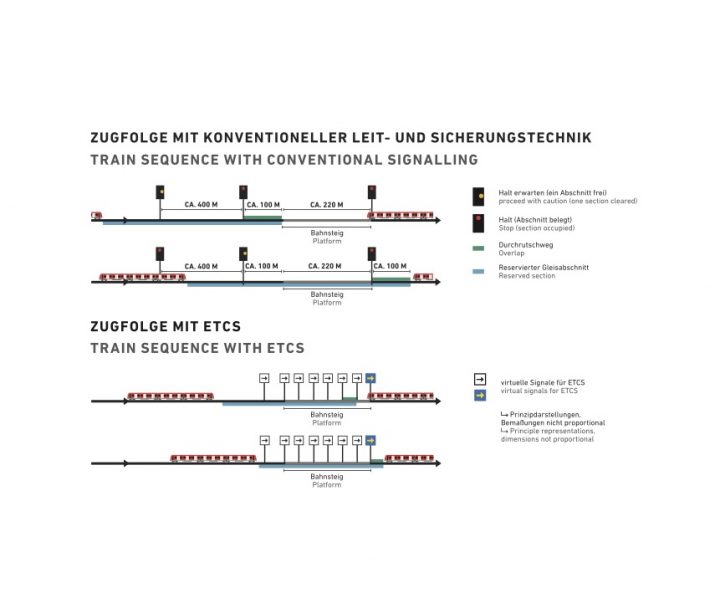

Die bekannten Signalanlagen entlang der Schienen werden ersetzt. Digitale Technik optimiert den Zugverkehr. Sie beschleunigt Abläufe bei bester Sicherheit. Das bedeutet, dass mehr Züge mehr Fahrgäste in kürzeren Abständen schneller und zuverlässiger ans Ziel bringen können.

Ein wichtiger Teil der digitalen Technik heißt European Train Control System (ETCS).

ETCS ist ein Zugbeeinflussungssystem. Es überwacht die Fahrt eines Zuges und verhindert Fahrten über „Halt“ zeigende Signale. Dazu sammelt ETCS Informationen von der Strecke, aus den Zügen und den Stellwerken. Rechner verarbeiten die Daten und setzen das Ergebnis in Anweisungen um. In über 60 Staaten der Welt ist ETCS im Einsatz oder geplant. In Kombination mit weiteren Systemen fahren mehr Züge bei gleichzeitig weniger Verspätungen.

DKS – Digitaler Knoten Stuttgart

Zuverlässiger, pünktlicher, leistungsstärker: Der Digitale Knoten Stuttgart setzt neue Maßstäbe im Bahnverkehr. Erstmals wird ein großer deutscher Bahnknoten mit Digitalen Stellwerken, ETCS Level 2 und weiteren Techniken der DSD ausgerüstet. Zum Stuttgarter Knoten gehören im Endausbau nicht nur der neue Durchgangsbahnhof und die Stuttgarter S-Bahn, sondern die gesamte Region Stuttgart und darüber hinaus. Pro Tag werden dann mehr als eine halbe Million Fahrgäste von der digitalen Technik profitieren und besser unterwegs sein.

VERKEHRSDREHSCHEIBE AM FLUGHAFEN

Zwischen dem Stuttgarter Flughafen und der Landesmesse entsteht ein neuer Bahnhof für den Fern- und Regionalverkehr. Von dort verkürzt sich der Weg zum Hauptbahnhof in der Innenstadt von 27 auf 6 Minuten. Außerdem sind vom Flughafenbahnhof in Zukunft weite Teile des Landes umsteigefrei erreichbar.

Davon profitieren:

- zehn Millionen Flugreisende im Jahr

- jährlich mehr als eine Million Messebesucher sowie

- eine Viertelmillion Menschen im Einzugsbereich des neuen Bahnhofs.

Mit der Station für Fernbusse und einer Stadtbahnanbindung entsteht eine Verkehrsdrehscheibe zwischen Schiene, Straße und Luftraum.

![]()

METROPOLEXPRESSE

Metropolexpress bringt Fahrgäste schneller in die Stadt Stuttgart und wieder zurück aufs Land. Die Abkürzung für den Metropolexpress lautet MEX. Der MEX hält an allen Bahnhöfen außerhalb von Stuttgart und sammelt Fahrgäste ein. Im Bereich der S-Bahn fährt er dann nur noch mit wenigen Halten zum Hauptbahnhof. Die MEX-Linien fahren von Heilbronn, Schwäbisch Hall, Aalen, Geislingen, Tübingen, Horb und Pforzheim nach Stuttgart. Zwischen 5 und 24 Uhr fährt der MEX auf fast allen Strecken jede halbe Stunde.

S-BAHN

Die S-Bahn ist das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in der Region

Der Verband Region Stuttgart ist seit 1996 für die S-Bahn zuständig. Auf acht Linien fahren täglich fast 950 S-Bahnen mehr als 80 Haltestellen an. Sie bringen zu Spitzenzeiten über 430.000 Fahrgäste bequem und umweltfreundlich an ihre Ziele.

Die Menschen sind anders mobil als vor ein paar Jahren

Arbeitende wollen Familie und Beruf besser miteinander verbinden. Arbeitszeiten werden immer flexibler. Dadurch sind mehr Menschen auf einen dichten Takt angewiesen, auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Pendler erwarten vielfältige Angebote zum Umsteigen. Der Verband baut deswegen das S-Bahn-Netz aus. Seit 2017 hat er den Fahrplan zu einem ganztägigen 15-Minuten-Takt verdichtet. Dies geschah in vier Etappen. Im Dezember 2020 wurde die letzte Lücke zwischen 10 und 12 Uhr geschlossen. 2023 wurde der Takt sogar auf den Samstag erweitert. Aktuell fährt die S-Bahn wegen der vielen Baustellen und mangelnden Personals ein wenig eingeschränkt.

Der Verband beschloss 2019 zudem den Kauf von 58 zusätzlichen Fahrzeugen mit einem Investitionsvolumen von weit über 400 Millionen Euro. Damit wird der S-Bahn-Verkehr fit gemacht für die Zukunft. Für mehr Kapazität und weniger Verspätungen sorgt zukünftig eine moderne digitale Technik für die Steuerung der Züge (ETCS). Im Rahmen des Pilotprojekts „Digitaler Knoten Stuttgart“ soll diese Technik im Schienenknoten Stuttgart eingebaut werden. Mit ETCS können mehr Züge in kürzeren Abständen fahren und somit mehr Fahrgäste sicher und komfortabel ans Ziel bringen. Die neue Technik trägt auch dazu bei, dass einige S-Bahn-Züge, die heute an der Schwabstraße enden, zukünftig bis Vaihingen und weiter bis Böblingen geführt werden.

Das Netz wird dichter und besser

Auch das Regionalverkehrsangebot wird mit Stuttgart 21 nochmals deutlich verbessert. Dafür sorgen unter anderem die zukünftig am Hauptbahnhof durchgebundenen Regionalverkehrslinien. Sie schaffen ein Verkehrssystem mit zahlreichen neuen Direktverbindungen, kürzeren Fahrtzeiten und besseren Umsteigemöglichkeiten. Der Flughafen bekommt eine Anbindung für Fern- und Regionalverkehr und wird eine neue Drehscheibe für den Verkehr. Die Stammstrecke der S-Bahn wird verlängert. Es wird mit der Mittnachtstraße eine neue S-Bahn-Station zwischen dem Hauptbahnhof und Bad Cannstatt geben. An der Mittnachtstraße halten alle Linien. Umsteigende Fahrgäste, die zum Beispiel vom Remstal und Neckartal in den Norden und umgekehrt fahren, sind künftig deutlich kürzer unterwegs. Auch nach außen wird das S-Bahn-Netz weiter wachsen. Die Verlängerungen nach Neuhausen auf den Fildern sowie nach Nürtingen sind beschlossen und bereits in der Planung.

Immer mehr Komfort

Seit dem Jahr 2021 werden alle S-Bahnen der Region nach und nach mit einem neuen Anstrich, einem veränderten Innenleben und frischer Technik fit gemacht. Statt im klassischen Rot fahren die S-Bahnen im hellen Lichtgrau ein. Türen und Sonderabteile erhalten eindeutig erkennbare Farbelemente. So wird der Zustieg an den Haltestellen einfacher und schneller. Neue zusätzliche Mehrzweckabteile erleichtern das Reisen für Menschen mit Rollstuhl, Fahrrädern oder Kinderwagen. Überall im Zug gibt es Steckdosen zum Aufladen elektronischer Geräte. Neue und größere Bildschirme informieren jederzeit über den aktuellen Standort und die Fahrtzeit. Es gibt kostenloses WLAN in den Zügen. Zudem bekommt der Fahrgast über den Regio Guide auch sämtliche Reiseinformationen in Echtzeit auf sein Handy, Tablet oder Laptop.

DIE Tunnel: Sicher und geprüft

Tunnelsicherheit hat beim Bahnprojekt Stuttgart–Ulm oberste Priorität.

Für Tunnel gibt es bei der Deutschen Bahn ein vierstufiges Sicherheitskonzept:

VORBEUGEN

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Zug in einem Tunnel einen Unfall hat, wird von vornherein minimiert. Wie funktioniert das? Indem zum Beispiel Begegnungen zweier Züge in einem Tunnel so weit wie möglich oder gänzlich ausgeschlossen werden. In neuen Tunneln, wie denen des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm, wird dies überwiegend durch den Bau von zwei getrennten Tunnelröhren erreicht. Das heißt, für jede Fahrtrichtung steht eine eigene Röhre zur Verfügung.

MINDERN

Sollte dennoch im Tunnel etwas passieren, geht es darum, die Schadensauswirkungen zu minimieren. Dazu gehört zum Beispiel die „Notbremsüberbrückung“. Diese ermöglicht es dem Lokführer, eine Notbremsung beispielsweise bei einem Brand im Tunnel so zu überbrücken, dass der Zug weiterfahren und den Tunnel ohne anzuhalten verlassen kann. Die weiteren Maßnahmen können dann außerhalb des Tunnels durchgeführt werden.

SELBSTRETTUNG

Für den Fall, dass ein Zug dennoch im Tunnel zum Halten kommt, stehen Fluchtwege mit Fluchtleitsystem zur Verfügung. Zwischen den eingleisigen Tunnelröhren des Bahnprojekts Stuttgart–Ulm befinden sich Verbindungsbauwerke, über die Personen in die andere Tunnelröhre gelangen. Die eine Röhre ist der sichere Raum für die andere Röhre.

FREMDRETTUNG

Die Feuerwehren und Einsatzkräfte können durch den Paralleltunnel mit Rettungsfahrzeugen bis zum Unfallort fahren und von dort Hilfe leisten. Hierzu stehen ihnen in der Nähe des Portals alle nötigen Einrichtungen, wie z. B. Rettungsplätze mit Zufahrten und Löschwasserversorgung zur Verfügung.

Die Stadt: Grün und klimafreundlich

Das Bahnprojekt eröffnet eine städtebauliche Jahrhundertchance: 85 Hektar Fläche für einen neuen Stadtteil im Herzen Stuttgarts.

DER NEUE STADTTEIL STUTTGART ROSENSTEIN

Mit der Fertigstellung des Durchgangsbahnhofs eröffnet sich für die Landeshauptstadt Stuttgart eine einmalige Chance. 85 Hektar Fläche werden frei. Dort soll ein neuer Stadtteil entstehen: Stuttgart Rosenstein. Drei Quartiere sollen entstehen. Sie heißen Europaquartier, Rosensteinquartier und Maker City. Außerdem ist ein neuer Park geplant, der Gleisbogenpark. Diese grüne Fläche verbindet die drei Quartiere miteinander. In allen Quartieren wird bezahlbarer Wohnraum entstehen. Auch Gewerbe und kleine Produktionen können sich ansiedeln, ebenso wie Cafés und Geschäfte des täglichen Bedarfs. Außerdem werden Schulen, Kitas, Sport- und Spielflächen, Grünflächen sowie kulturelle und soziale Treffpunkte entstehen.

WIE SOLL STUTTGART ROSENSTEIN STRUKTURIERT UND GESTALTET WERDEN?

Der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs für Stuttgart Rosenstein stammt von der Arbeitsgemeinschaft asp Architekten mit Koeber Landschaftsarchitektur. Auf der Grundlage dieses Entwurfs hat die Stadt Stuttgart den Rahmenplan für Stuttgart Rosenstein entwickelt. Auch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt wurden eng in diesen Prozess eingebunden. Die Anregungen aus Öffentlichkeitsbeteiligungen flossen mit in die Planungen ein.

DIE VISION FÜR STUTTGART ROSENSTEIN

Urban und gemischt, sozial und lebendig, vernetzt und klimaangepasst – so soll sich Stuttgart Rosenstein anfühlen. Das Leitbild bestimmt den Charakter von Stuttgart Rosenstein. Wohnen, Arbeiten, Lernen und kulturelles Erleben gehen fließend ineinander über und werden nicht länger getrennt voneinander betrachtet. Die vermeintlichen Gegensätze werden als ein Ganzes gedacht und führen zu einer weitreichenden Nutzungsmischung auf allen (Quartiers-)Ebenen. Dazu gehören eine durchdachte Flächennutzung und Auswahl der richtigen, nachhaltigen Baustoffe, ein zukunftsfähiger Mobilitätsmix samt Infrastruktur und eine konsequente Durchgrünung des Stadtteils, nicht nur an Fassaden und auf Dächern. So entsteht ein Lebensort, der Bedürfnisse verbindet, Wege verkürzt und eine neue Form von Identifikation schafft. Dadurch wird Stuttgart Rosenstein ein Stadtteil für ganz neue Möglichkeiten des privaten, gemeinschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.

Leitbild

Urban + gemischt:

- Stuttgart Rosenstein in Anlehnung an vorhandene Strukturen gestalten und Orte mit Identität entwickeln.

- Ein lebendiges Quartier durch einen bunten und offenen Nutzungsmix errichten.

- Grün- und Freiräume als Ganzes vielfältig und multicodiert gestalten.

Sozial + lebendig:

- Eine ausgewogene Mischung für sozialen Zusammenhalt und lebendige Vielfalt schaffen.

- Den Wandel gemeinwohlorientiert, offen und bedarfsorientiert gestalten.

- Gleichwertige Lebensverhältnisse für alle schaffen.

Vernetzt + klimaangepasst:

- Ein klimaresilientes und grünes Quartier entwickeln – für Mensch und Natur.

- Von getrennt genutzten Straßenräumen zu gemeinsam genutzten Bewegungsräumen – der Mensch im Mittelpunkt.

- Ressourcenverbrauch durch Kreislaufwirtschaft reduzieren.